Künstliche Befruchtung rettet Bienenstämme

Neues Verfahren von Wissenschaftlern der Universität Lüttich hebelt Krankheitserreger aus

|

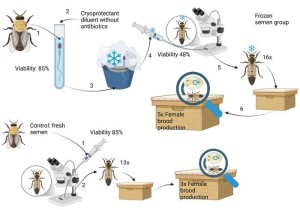

So werden Bienen in dem neuen Verfahren künstlich befruchtet (Illustration: uliege.be) |

Lüttich (pte002/11.02.2025/06:00)

Forscher der Universität Lüttich haben im Rahmen des Projekts "FreezeBEE" einen Durchbruch bei der künstlichen Besamung von Bienen unter dem Mikroskop erzielt. Zum ersten Mal hat ein Versuch mit gefrorenem Sperma ohne Zugabe von Antibiotika zur Produktion weiblicher Brut geführt, deren Lebensfähigkeit der von traditionell erzeugten Tieren entspricht.

Resistenzen werden vererbt

Was zunächst nur nach einer wissenschaftlich interessanten Innovation klingt, hat handfeste positive Auswirkungen. Diese Art der künstlichen Besamung ermöglicht die Erhaltung wertvoller genetischer Linien, weil Imker das Sperma krankheitsresistenter oder lokal angepasster Stämme einfrieren können. Diese positiven Eigenschaften werden an neue Generationen weitergegeben, ohne dass ganze Bienenvölker auf Reisen geschickt werden müssen, was die Ausbreitung von Krankheitserregern zur Folge haben kann. Darüber hinaus unterstützt dieses Verfahren Zuchtprogramme, indem der Zugang zu einer größeren genetischen Vielfalt erleichtert wird. Das stärkt die Widerstandskräfte von Bienenvölkern, heißt es.

"Das ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der weltweiten Versorgung mit Nahrungsmitteln. Trotz eines Verlusts der Lebensfähigkeit der Spermien von 37 Prozent während des Einfrierens brachten fünf der acht Königinnen, die mit diesem gefrorenen Sperma besamt wurden, weibliche Brut hervor", so Veterinärmediziner Stefan Deleuze. Bei der Verabreichung von frischem Samen an acht andere Königinnen brachten nur drei davon weibliche Brut hervor.

Genmaterial bleibt erhalten

"Bienen spielen eine entscheidende Rolle im Ökosystem und in der Landwirtschaft. Leider gehen ihre Populationen in vielen Regionen der Welt zurück. Die Erhaltung ihres genetischen Materials ist eine Schlüsselstrategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Unterstützung von Zuchtprogrammen", erklärt Sophie Egyptien, Doktorandin bei Deleuze.

Seit den 1980er-Jahren wurden mehrere Einfriertechniken entwickelt, die jedoch keinen durchschlagenden Erfolg brachten. Sie waren oft zu komplex, beinhalteten mehrere Schritte und erforderten den Einsatz von Antibiotika zur Begrenzung der mikrobiellen Kontamination. Das Team um Deleuze verdünnte den Samen mit einem Medium, das Kryoprotektiva enthält, also Substanzen, die Zellen, Gewebe oder Organismen vor Schäden durch Einfrieren und Auftauen schützen. Ist ein Organismus oder eine Zelle sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt, können Eiskristalle die Zellstrukturen schädigen und zu deren Zerstörung führen. Kryoprotektoren wie Eigelb helfen, diese Effekte zu mildern, indem sie die Eisbildung reduzieren.

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Wolfgang Kempkens |

| Tel.: | +43-1-81140-300 |

| E-Mail: | kempkens@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |