Parkinson: Bindeprotein verhindert Verklumpung

Sogenannte Beta-Wrapine lassen die Bildung von Fibrillenkeimen gar nicht erst geschehen

|

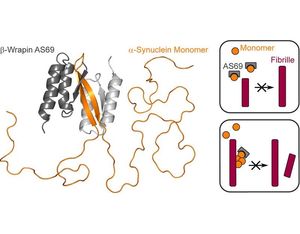

Aggregationshemmer Beta-Wrapin AS69 (grau) im Einsatz (Foto: hhu.de, W. Hoyer) |

Düsseldorf/Jülich/Aachen (pte019/03.09.2019/10:30) Forscher haben die Mechanismen aufgeklärt, wie ein bestimmtes, von ihnen entdecktes Bindeprotein die Verklumpung verhindert, die oft neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson verursacht. Das Team unter Beteiligung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) http://hhu.de , des Forschungszentrums Jülich und der RWTH Aachen beschreibt in der Zeitschrift "eLife" außerdem, dass sich die Parkinson-Symptome in Fruchtfliegen durch das Bindeprotein verbessern.

Sub-stöchiometrischer Effekt

Laut den Wissenschaftlern verhindert eine Klasse maßgeschneiderter Bindeproteine, sogenannte Beta-Wrapine, zum einen die Verlängerung der Amyloidfibrillen, um weitere Bausteine verhindern. Dazu fangen die Beta-Wrapine die Monomere ab und bilden mit ihnen chemische Komplexe. Besonders effektiv wirken die Beta-Wrapine aber aufgrund einer weiteren Eigenschaft.

"Die Beta-Wrapine verhindern, dass sich Fibrillenkeime überhaupt erst bilden. Bemerkenswert ist, dass bereits sehr kleine Mengen der Wrapine ausreichen, also nicht pro Monomer auch ein Bindeprotein vorhanden sein muss", so HHU-Studienerstautor Emil D. Agerschou. Es handle sich um einen sub-stöchiometrischen Effekt, der den Prozess besonders effektiv mache. Verantwortlich für diese Keimverhinderung sind Komplexe aus Bindeprotein und Monomer.

Therapie beim Menschen dauert

"Wir haben vor einigen Jahren entdeckt, dass sich Fibrillen von -Synuclein unter gewissen Bedingungen in einer Art Kettenreaktion schnell vermehren können. Wir waren sehr erstaunt zu sehen, dass die Beta-Wrapine diese Kettenreaktion sehr effizient unterbinden. Wir glauben nun verstanden zu haben, wie dies erreicht wird", ergänzt der ebenfalls am Forschungsprojekt beteiligte Experte Alexander Büll von der Technischen Universität Dänemarks http://dtu.dk .

Die Forscher haben auch die Wirkung der Beta-Wrapine in Zellkulturen und im Tiermodell untersucht. Bei erkrankten Fruchtfliegen (Drosophila), die mit Beta-Wrapinen behandelt wurden, verbesserte sich die Motorik in einem Kletterparcours merklich. "Die positiven Resultate bei Lebewesen geben die Hoffnung, dass man mit den Beta-Wrapinen möglicherweise einen Pfad für einen Wirkstoff gefunden hat. Der Weg zu einem möglichen Einsatz beim Menschen ist allerdings noch lang", so HHU-Co-Studienautor Wolfgang Hoyer.

(Ende)| Aussender: | pressetext.redaktion |

| Ansprechpartner: | Florian Fügemann |

| Tel.: | +43-1-81140-313 |

| E-Mail: | fuegemann@pressetext.com |

| Website: | www.pressetext.com |