20 Jahre Privatstiftung in Österreich

Professionalisierung als Schlüssel zum Überleben

|

Martin Unger, Contrast Management-Consulting |

Wien (pts027/24.09.2013/13:00) Am 23. September 2013 jährte sich die Einführung des Privatstiftungsgesetzes zum zwanzigsten Mal. "Sofern es künftig nicht zu - derzeit nicht absehbaren - Veränderungen kommt, wird die Privatstiftung für die nächsten 100 Jahre eine bedeutende Eigentumsform von namhaften Familienunternehmen bleiben", stellt der Strategie- und Stiftungs-Experte von Contrast Management-Consulting Martin Unger fest. Aus seiner Sicht wird es sowohl für das einzelne Unternehmen als auch für den Wirtschaftsstandort Österreich entscheidend sein, Stiftungen so zu gestalten und zu führen, dass sie ihre Rolle als unternehmerische, professionelle und verantwortungsvolle Eigentümerin von Unternehmen wahrnehmen und damit ein "guter Hort" für diese sein können.

Österreich als Stiftungsland

Seit Einführung des Privatstiftungsgesetzes 1993 (PSG) wurden in Österreich zirka 3.300 Stiftungen errichtet. Rund 3.500 österreichische Unternehmen - darunter die Mehrzahl der 100 größten Familienunternehmen - sind mittlerweile im (Mit-)Eigentum von Stiftungen. Dies ist der Beweis dafür, dass insbesondere für Familienunternehmen die Privatstiftung eine wichtige Bedeutung für deren Fortbestand hat. "In keinem anderen Land hat die Privatstiftung als Eigentümerin von Unternehmen eine derart hohe Bedeutung wie in Österreich. Es ist erstaunlich, wie viele Personen sich dazu entschieden haben, ihre Unternehmen und ihr sonstiges Vermögen in Stiftungen einzubringen und damit freiwillig ihr Eigentum aufzugeben", so Martin Unger.

Die Motive bei vielen Stiftern waren in der Regel steuerliche Vorteile sowie erbrechtliche Überlegungen (Vermögenszusammenhalt). Einmal in der Stiftung, ist eine Rückführung des Vermögens vor Ablauf der regulären Stiftungsdauer von 100 Jahren aufgrund der prohibitiv hohen Besteuerung bei Auflösung der Stiftung in der Regel nicht möglich - auch wenn diese wirtschaftlich sinnvoll wäre.

Sensibilisierung für ein Leben nach dem Stifter

Bei vielen Stiftungen ändert sich nach deren Errichtung im gelebten Alltag sowohl für den Stifter als auch für die betroffenen Unternehmen zunächst wenig, da der Stifter weiterhin "auf Zuruf" führt und der Stiftungsvorstand dessen Wünsche umsetzt. Nicht selten nimmt der Stifter weiterhin die dominierende unternehmerische Rolle ein.

Die Situation ändert sich jedoch schlagartig, wenn der Stifter seine unternehmerische Rolle in der Stiftung bzw. den Beteiligungsunternehmen plötzlich nicht mehr wahrnehmen kann und der Stiftungsvorstand in der Lage sein muss, selbst unternehmerische und strategische Entscheidungen zu treffen und die Stiftung mit den Beteiligungen weiterzuentwickeln.

Viele Stifter sind sich der weitreichenden Konsequenzen, die der Übergang der tatsächlichen Unternehmerverantwortung auf den Stiftungsvorstand nachhaltig mit sich bringt, nicht bewusst. Die Mehrzahl der Stiftungen, die Unternehmensbeteiligungen halten, ist auf die Zeit nach dem Rückzug des Stifters und den damit verbundenen Herausforderungen nicht adäquat vorbereitet. "Die Praxis zeigt, dass gegenwärtig in vielen Stiftungen unternehmerische Elemente und klare Anforderungen an das Stiftungsmanagement fehlen. Ist die Stiftung auf ein plötzliches Abtreten des Stifters nicht vorbereitet bzw. der Stiftungsvorstand dafür nicht geeignet, droht eine risikoaverse 'Verwaltung' des Unternehmens und des restlichen Stiftungsvermögens mit Erstarrungstendenzen", erläutert Martin Unger.

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren zahlreiche Judikate für die Stiftung richtungsweisende Entscheidungen getroffen haben. Oft haben sich auch in den Sphären der Stifter bzw. der Familie oder auf Unternehmensebene Änderungen ergeben, sodass viele Stiftungen einen Erneuerungsbedarf ("Reparaturbedarf") aufweisen. Erstaunlicherweise wurden cirka 40 Prozent der Stiftungen seit ihrer Errichtung niemals verändert oder weiterentwickelt.

Mangel an Unternehmertum und Managementexpertise im Stiftungsmanagement

In der Praxis finden sich nur im Ausnahmefall Unternehmer bzw. Manager im Stiftungsvorstand - meist dominieren Vertreter der freien Berufe, vor allem Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare. Damit fehlen jedoch häufig das unternehmerische Element und die Managementerfahrung, insbesondere wenn der Stifter selbst nicht mehr aktiv ist.

Martin Unger rät Privatstiftungen daher, dass die Zusammensetzung des Stiftungsvorstandes stärker im Hinblick auf die erforderlichen Kompetenzen vor allem unter Berücksichtigung unternehmerischer Erfahrung bzw. ausgewiesener Managementkompetenz erfolgen solle. Dazu zählen Managementerfahrung, ausgeprägte Strategie- und Controlling-Kompetenz, betriebswirtschaftliche Kompetenz, Personalentscheidungskompetenz und Ähnliches. "Wir brauchen einen ausgewogenen Mix an Kompetenzen im Stiftungsvorstand mit deutlich mehr Managementexpertise", unterstreicht Unger.

Diesbezüglich sollte eine Stiftungsstrategie mit Entwicklungs- und Performancezielen erarbeitet wer-den, die periodisch evaluiert und weiterentwickelt wird. Moderne Controlling-Systeme sollen der Überprüfung der Zielerreichung und der Sicherstellung einer Transparenz für den Stiftungsvorstand, den Stifter, den Beirat und schließlich auch für den Begünstigten sicherstellen. Ein regelmäßiges Benchmarking kann die Performanceentwicklung der Stiftung mit den Teilbereichen (zum Besipiel Immobilien, Unternehmensbeteiligungen) gegenüber der Marktentwicklung aufzeigen.

Größerer Gestaltungsspielraum für den Stiftungsvorstand

Darüber hinaus wird der Entscheidungs- und Ermessensspielraum des Stiftungsvorstandes in der Stiftungserklärung meist stark eingeschränkt, da der Stifter häufig primär die Bewahrung des Vermögens und des Unternehmens vor Augen hat. So wurden bei vielen Stiftungen ein (Teil-)Verkauf, Fusionen oder auch implizit ein künftiger Börsengang oder die Hereinnahme eines strategischen Partners in das Unternehmen ausgeschlossen.

Dabei besteht die Gefahr, dass durch dieses enge Korsett auf künftige Veränderungen des Umfeldes nicht entsprechend reagiert werden kann. "Wer kann heute sagen, welche Entscheidungen in 20 oder 50 Jahren in der Stiftung bzw. für die Unternehmensbeteiligungen erforderlich sein werden? Der Stifter wäre daher gut beraten, den Ermessensspielraum für den Stiftungsvorstand bei gleichzeitiger Sicherstellung der notwendigen Managementkompetenzen zu erweitern", so Unger.

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Als weiteren Schritt zur Professionalisierung des Stiftungsmanagements sieht Unger die Etablierung eines mit Experten erweiterten aufsichtsratsähnlichen Stiftungsbeirats als zentrales Beratungs- und Kontrollorgan. Die (freiwillige) Bestellung eines aufsichtsratsähnlichen Beirats erfolgt zwar mittlerweile bei einem Teil der Stiftungen, allerdings oftmals mit zu wenig professioneller externer Expertise und zu geringen Kontroll- und Mitbestimmungsrechten.

Bei vielen Stiftungen werden die Gestaltungsmöglichkeiten zur Etablierung eines professionellen Stiftungsmanagements zu wenig genutzt. "Solange die Stiftergeneration noch aktiv ist, kann die Stiftung in der Regel weiterentwickelt und auf die künftige Rolle vorbereitet werden. Diese Zeit gilt es zu nutzen, um die Privatstiftung auch nachhaltig zu einem Erfolgsmodell werden zu lassen, für die einzelne Stiftung und - aufgrund der Verbreitung - auch für den Wirtschaftsstandort Österreich", empfiehlt Martin Unger.

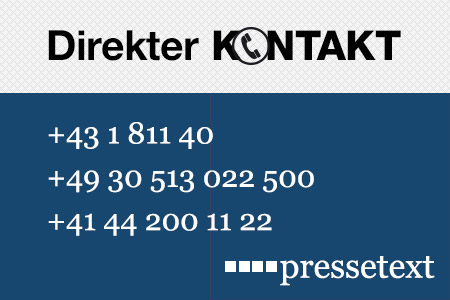

(Ende)| Aussender: | Contrast-Management Consulting GmbH |

| Ansprechpartner: | Michaela Sramek |

| Tel.: | 01/368 68 88 |

| E-Mail: | michaela.sramek@contrast.at |

| Website: | www.contrast-consulting.com |