1,7 Milliarden Menschen leiden unter Übergewicht

Verdauung und Seelenheil bei Platon

Wien (pts010/23.03.2007/10:00) Widerspricht die Freude an der Verdauung der philosophischen Suche nach Weisheit? Auf den ersten Blick scheint diese Frage abwegig. Zum einen ist Verdauung ein allzu körperlicher Vorgang, um ernsthafte Philosophen thematisch zu begeistern. Zum anderen produziert Verdauung Leiden, denn Verdauungsstörungen nehmen weltweit infolge übermäßiger, mangelhafter und ungesunder Ernährung zu. Statistisch gesehen gelten weltweit zumindest 312 Millionen Menschen als fettleibig und 1,7 Milliarden als übergewichtig.

Kinder mit einem fettleibigen Elternteil entwickeln als Erwachsene doppelt so oft eine Fettleibigkeit wie andere Kinder. Für Kinder mit zwei fettleibigen Eltern ist das Risiko um das Sechsfache erhöht. Die psychologischen Konsequenzen von Übergewicht sind statistisch gesehen zahlreich: Geringeres Selbstwertgefühl, schlechtere Berufsaussichten, erschwerte Partnerschaften und ökonomische Schwächung geben Beispiele. Ist es also angemessen, mit Platon für eine Unterdrückung entbehrlicher Ernährungstriebe zu plädieren?

Bevor ich meine Antwort auf diese Fragen gebe, möchte ich Platons Position zur Verdauung kurz erläutern. Es sei schimpflich, schreibt er in der Republik, dass man die ärztliche Kunst brauche, weil man durch Trägheit und durch üppiges Leben von Flüssen und Winden voll geworden sei wie ein überlaufender See. Auch sei es unverständlich, dass Bezeichnungen wie Blähungen und Katarrh überhaupt von Ärzten verwendet würden. Zur Zeit des Asklepios habe es dergleichen gewiss nicht gegeben! Platons Position gegenüber Kranken lässt sich auf eine kurze Formel bringen: Reiß Dich zusammen! Einem Zimmermann, der eine Krankheit durch Abführmittel, durch Brennen oder durch Schneiden lindern möchte, solle der Arzt allenfalls eine Diät verschreiben. Der Kranke kehre dann bald zu seiner gewohnten Lebensweise zurück, würde gesund und lebe von seiner Arbeit. Könne sein Körper aber nicht mit der Krankheit fertig werden, so stürbe er und sei aller Sorgen ledig.

Platons Überlegungen zur ärztlichen Heilkunde beruhen auf seinen Betrachtungen zur Vergänglichkeit des menschlichen Körpers. Besonders scharf erscheinen diese in den Gesprächen, welche Platon Sokrates kurz vor seinem Tod mit Freunden und Anhängern führen lässt. Die Aussicht auf den Tod hat hier etwas Befreiendes, insofern der Tod als eine Trennung der unsterblichen und unzerstörbaren Seele vom sterblichen Körper verstanden wird. Allerdings steht dem die Meinung entgegen, dass die vom Körper getrennte Seele wie ein Hauch oder Rauch vergehen könnte .

Dieser Position begegnet Platon mit einer eng gefügten Kette von Beweisen bzw. Argumenten für die Unsterblichkeit der Seele. Er erklärt, dass die Seele ein den Körper belebendes Prinzip sei, wogegen der Körper die Seele bei ihrem ureigensten Geschäft - der Schau des eigentlichen und idealen Seins - behindere(5). Die körperlichen Sinne seien trügerisch und hielten die Seele von der wahren Erkenntnis ab. Da sich der Körper an Vergänglichem orientiere, sei er selber vergänglich. Die Seele dagegen, die sich auf Unvergängliches richte, sei unsterblich und unzerstörbar. Der Tod betreffe nur das Sterbliche. Das Unsterbliche und Unzerstörbare jedoch ginge ohne Schaden dem Tod aus dem Wege. Befreit von ihrem Körper, erreiche die Seele ungehindert das Wahre, Gute und Schöne.

Platon pointiert seine Position mit wohl gewählten Worten. Seinen sterbenden Lehrer Sokrates lässt er um ein Opfer an Asklepios bitten. Nun wurde dem mythischen Gott der Heilkunst ein solches Opfer wohl nach einer Gesundung von einer Krankheit dargebracht, nicht aber nach einem Todesfall. Im Sinne Platons führt der Tod also zur Gesundung der Seele von ihrer Krankheit: dem Körper.

Für eine Philosophie der Verdauung hat die herabsetzende Behandlung des Körpers wichtige Konsequenzen. Zwar erwähnt Platon die Verdauung als eine Bedingung des körperlichen Wachstums. Allerdings verbindet er mit ihrer körpererhaltenden Wirkung keine positiven Folgen für die Seele. Dies zeigt sich etwa dann, wenn er im Rahmen seiner Überlegungen zur Beziehung zwischen Seele und Körper, das Essen zur Spreche bringt. Hunger und Durst seien Hinweise auf eine Leere in unserem Körper. Der Wunsch nach Speise und Getränk gehöre zu den heftigsten menschlichen Begierden. Dass wir etwas "Gutes" essen und trinken möchten, erkläre sich dadurch, dass die Begierde aller sich auf das Gute richte. Die Lust an der Nahrungsaufnahme setzt Platon in Analogie zur seelischen Lust. Wie der Körper nach Speise und Getränk verlange, so dürste und hungere die Seele nach Wissen und nach Verstand. Wer Nahrung zu sich nehme und wer klüger würde, bei dem fände eine Art Anfüllen statt. Für die Entwicklung einer Philosophie der Verdauung ist das ein positives Zugeständnis. Mit Platon lässt sich die körperliche Verarbeitung von Speise und Trank als ein grundsätzlich erfreulicher Vorgang darstellen, als ein körperliches Gegenstück zur seelischen Verdauung von Wissen.

Allerdings ist das im Sinne Platons allenfalls die halbe Wahrheit, denn er gesteht den Dingen, welche zur körperlichen Ernährung gehören, weniger Wahrheit und Wirklichkeit zu als denen, welche zur Ernährung der Seele gehören. Brot, Wasser und überhaupt alles, was zur Ernährung des Körpers beitrage, sei weniger wahr und wirklich, als die ewig Gleichen und unsterblichen Dingen, mit denen sich die Seele ernähre. Aus diesem Grun¬de hätte die Seele auch wirklichere Freud- und Lustempfindungen als der Leib. Die Lust an körperlicher Nahrungsaufnahme sei zweifelhaft. Dies unterstreicht Platon in seiner Darstellung eines Menschen, der von geistiger Tätigkeit und Tüchtigkeit nichts weiß und seine Sinne auf Gelage und ähnliche Vergnügungen rich¬tet: Wer geistige Nahrung verschmähe und sich "Fraß und Brunst" ergäbe, der irre sein Leben lang zwischen Schmerz und Schmerzfreiheit umher, koste keine reine Lust, schaute nie das wahre Oben und nähme die Wirklichkeit nicht in sich auf.

Damit kehre ich zurück zu dem Ausgangspunkt meiner Darstellung. Denn die in der Gegenwart durch den weltweiten Anstieg der Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit verursachten Probleme scheinen die Position Platons zu stärken. Ist es also angemessen, mit Platon für eine Unterdrückung entbehrlicher Ernährungs-Triebe zu plädieren?

Wenn wir in der Aufnahme von Nahrung nichts weiter sehen wollen als ein zur Erhaltung des Körpers notwendiges Übel, so wird uns auch die Freude an der Verdauung wenig bedeuten und wir können unsere Ernährung auf das zur Lebenserhaltung Notwendi¬ge beschränken. Allerdings beruht diese Haltung auf der Annahme eines Gegensatzes zwischen Körper und Seele, welche die Beschreibung des Körpers als Störfaktor der seelischen Entwicklung ermöglicht. Doch wenn wir diese Voraussetzungen nicht anerkennen, so wird die negative Einschätzung der Lust am Essen unverständlich. Der Gegensatz zwischen Körper und Seele wird dann hinfällig, wenn wir Sinnlichkeit und Vernunft vereinigen können. Das ist allerdings möglich, sofern es offensichtlich harmonische Wechselwir¬kungen zwischen Körper und Seele gibt. So betont der Philosoph Richard Shusterman, dass auch die Philosophie von dem verstärkten Interesse am Körper angesteckt worden sei, wie wir an der gewaltigen Zunahme neuer körperorientierter Psychotherapien und anderer somatischer Disziplinen erkennen können, die auf geistige Gesundheit und Glück abzielen".

Die Möglichkeit einer Zusammenführung von Körper und Seele lenkt die Bedeutung einer Philosophie der Verdauung in einen neuen Zusammenhang. Die Frage nach der Zuträglichkeit von Ernährung stellt sich weniger im Hinblick auf die Rettung unseres Seelenheils, sondern auch bezüglich der Entwicklung einer gegebenen gesellschaftlichen Situation. Maßgeblich ist dabei die Einbindung des Wohlgefühls in das zwischenmenschliche Miteinander, welches der Einheit zwischen Körper und Seele nicht entgegensteht, sondern sie verstärkt.

F. TRENKA http://www.trenka.at

Der Darm ist das Zentrum unseres Körpers. Er sorgt für die Ausleitung von Schadstoffen und für die Aufnahme wichtiger Nahrungsbestandteile. Der Darm hat somit einen großen Anteil an unserem Wohlbefinden. In unserer Wohlstandsgesellschaft muss er täglich Schwerarbeit leisten. Dadurch wird das Gleichgewicht gestört. Es kommt zu Verstopfung, Durchfall oder Flatulenz.

Das pharmazeutische Unternehmen Trenka sorgt bereits seit fast 100 Jahren weltweit für Entspannung. Die Produktlinie EUCARBON® kennt und schätzt man in allen Kontinenten. Bis heute ist EUCARBON® fast konkurrenzlos und in seiner Wirksamkeit allgemein anerkannt.

Ein gesunder Darm:

* verstärkt unser Wohlbefinden

* erhöht unsere Leistungsfähigkeit

* macht uns frei im Kopf

* und beschert uns ein langes Leben

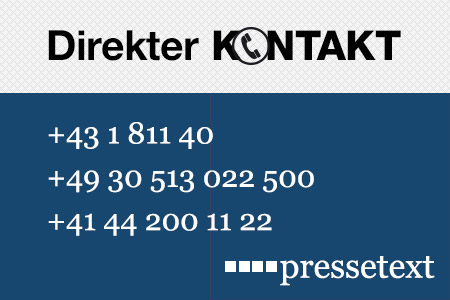

| Aussender: | TRENKA |

| Ansprechpartner: | Dr. Christian Schantel |

| Tel.: | ++43-1-505 03 41-0 |

| E-Mail: | office@eucarbon.at |